今日は台風のために、図らずも一日時間ができたので、先日届いていた本を読んだ。

もう長い間、日本の現代作家の小説など読んだことがなかったのだけれど、本書を読んで、日本の現代作家もしっかりとマークしておかないといけないなと痛感した。

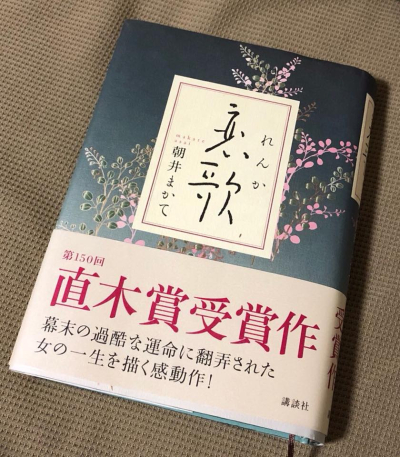

本書の作者である朝井まかては、つい最近、いわきの吉田隆治さんの投稿で知った。ふと興味を持って、どんな作品があるのだろうと調べたら、幕末の水戸藩に嫁いだ歌人中島歌子の一生を描いた本書があることを知り、すぐに取り寄せた。

今年は明治維新から150年で、維新の再評価をする機運も高いが、個人的に、自分が茨城のかつての水戸藩領の出身ということもあって、維新における水戸藩の役割について関心を持ってきた。

水戸はイデオロギー的に特別なところで、光圀が『大日本史』の編纂事業を始めた時から、皇国としての日本の形と歴史を意識してきた。

それが、幕末近くに国学者が重要なテキストとして用いたことで、純粋な歴史学からどんどん離れて、尊皇倒幕のためのイデオロギーにすり替わり、「国体」なる言葉も生み出して、後の帝国主義国家日本の精神基盤とされてしまう。

その大元であるはずの水戸藩は、維新の火付け役になりながら、内部は尊皇の天狗党と佐幕の諸生党とに二分され、維新目前に壮絶な内戦に突入し、自滅してしまう。

そうした歴史的経緯と『大日本史』を巡るイデオロギーの変遷については、シカゴ大学のヴィクター・コシュマンの労作『水戸イデオロギー』に詳しい。

『恋歌』は、水戸の中士の元に嫁ぎ、内乱に巻き込まれた中島歌子の目を通して見た、水戸の悲劇とイデオロギーに固執する愚かさ、そして武士の生き様の美しさとそれ故の虚しさが描かれている。

水戸については、いろんな史料を読み、水戸学の歴史とそれがもたらした影響については理解していたつもりだったけれど、本書を読んで、まだ、その理解が生きたものにはなっていなかったことに気付かされた。

本書のお陰で、水戸学が生み出したイデオロギーが、当事者たちの心にどんな影響を与え、具体的にその人間たちをどのように翻弄していったか、しっかりと腑に落ちた。

あらためて、小説の力というものを作者に教えてもらった気がした。

維新に関しては、日本が文明化し、国際社会の仲間入りを果たした画期として、ずっと肯定的に捉えられてきたけれど、最近は、廃仏毀釈や神社合祀による徹底した文化破壊や、国家神道という歪んだ一神教を生み出した罪過にも正当に目が向けられるようになってきた。

でも、やはり、明治維新の功罪を真に理解して、同じような罪過を繰り返さないためには、維新の精神基盤となった水戸学のイデオロギーを理解しなければいけないと思う。

史料を読み込んで論理的に理解するのももちろん大事だけれど、当時の時代精神に触れることも欠かせない。『恋歌』は、維新前後の時代精神を、身近なこととして感じさせてくれる。

大仰な物言いや論説は、何か重大なことを語っているようでいて中身は空疎なことが多く、後に、ほとんど何の印象も残さない。でも、力のある小説は、飾らない言葉で日常を描きながら、本質的な問いを心に焼き付ける。『恋歌』は、そんな稀有な一冊だ。

コメント